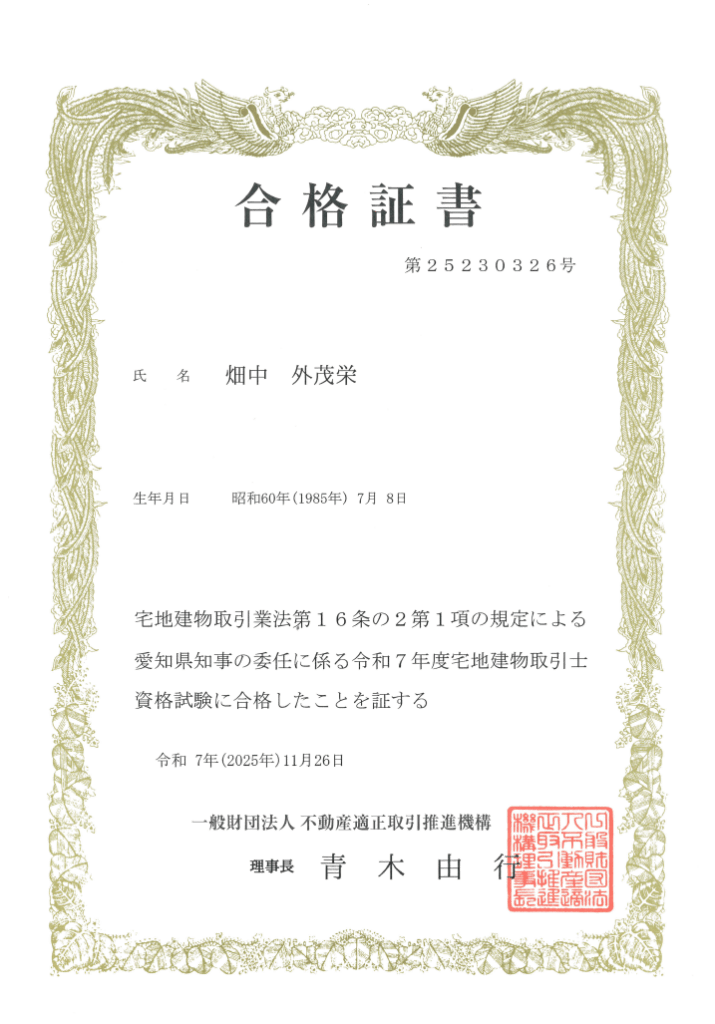

2025年11月26日

カテゴリー:

令和7年度宅地建物取引士試験(宅建試験)の振り返り~スタディング宅建講座のレビュー・民法の神様 VS法令の死神~

365日ブログ

3,040日目

公認会計士・税理士

畑中 外茂栄です。

本日、令和7年度宅建試験の合格発表があり、

自己採点で35点(合格点33点)で無事合格しました。

かなりの高得点というわけではないのですが、

仕事と育児の合間でやり切れたこと、

直前期のコロナ感染を乗り越えられたのは正直ほっとしています。

自分自身の備忘と今後の受験される方の参考も兼ねて、

勉強開始から本番までをまとめておきます。

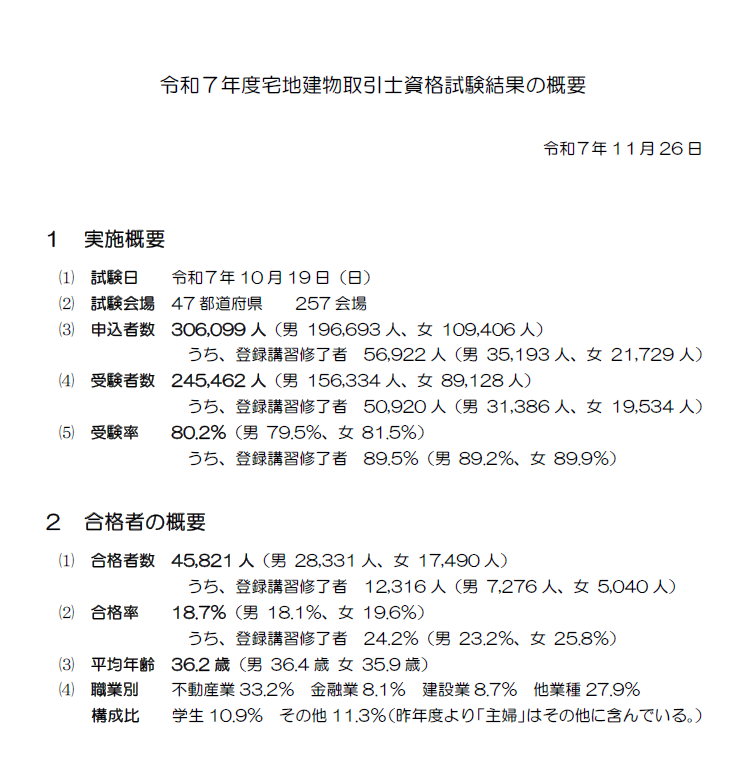

1.令和7年度宅建試験の概要

・試験日は 令和7年10月19日(日)

・全国47都道府県・257会場で実施され、受験者数は 245,462人

・合格者は 45,821人、合格率18.7%

・平均年齢は36.2歳

2.使用した教材

①メイン教材

・スタディング宅建講座 URL

・テキストは紙教材を別途購入しました。- ・問題集、過去問13年分(分野別)、模擬試験1回分はオンラインで受講しました。

- ・費用は税込3万円未満。他校が10〜20万円前後のため、コスパ重視で選択しました。

②サブ教材

・吉野塾ワンコイン模試(Navy・White)

- ・吉野塾フリー模試(Green)

- ・吉野塾Youtube URL

- ・日建学院 全国公開模試(1回)

左側はテキスト、右は模試です↓

オンライン教材以外の現物資料は以上です。

3.学習開始時期と進め方

■ 4月〜9月中頃

・スタディングの講義を1周、問題集を1周、分野別過去問13年分を1週のみしました。- ・問題集や過去問は解き捨てで、とにかくカリキュラム消化に集中しました。

- ・テキストは直前期に回転させるために、講義、問題集、過去問の重要ポイントを集約しておきました。

■ 9月下旬(直前期)〜10月(本番)

・模試とテキスト中心の反復に完全シフトしました。- ・スタディング、日建学院、吉野塾の模試は計5回分をそれぞれ3回転しました。(初見1回+復習2回)

- ・テキストは、過去問と模試で出た論点の前後も含め回転しました。

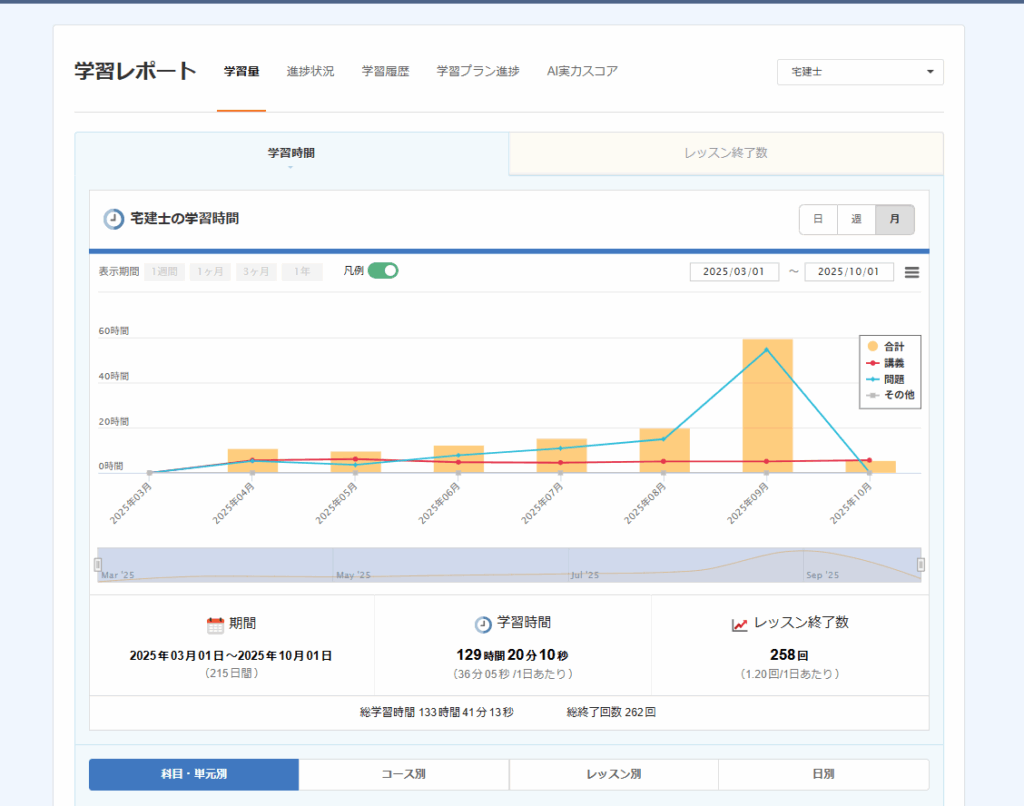

4.学習時間

スタディングは基本オンラインで進めていくため総学習時間を計測できるのですが、

スタディング上は約129時間でした。(スクショ参照)

この内容については、オンライン講義、問題集1回分、過去問13年分(分野別)1回分、模擬試験1回分が含まれています。

ここまでが9月末までの学習時間で、10月にオンライン以外のサブ教材やテキストを回転する時間の勉強時間がプラスされます。

そのため最終的な総学習時間はおおよそ170時間~180時間前後と見積もっています。

半年の期間で慣らすとちょうど1日当たり平均1時間程度の学習時間のようなイメージですが、9月・10月に比重は置いています。

宅建の一般的な学習時間の目安が諸説ありますが、300時間~500時間程度と言われているため、効率的に学習できたのはコンパクトにまとまっているメインのスタディングの教材のおかげでした。

5.スタディングの良かった点

■ 良かった点

スタディングの良かった点を、忖度無く書きます。

講義時間や問題集がコンパクト 特に社会人は、本業の仕事があったり育児があったりと、まとまった時間がとりづらいことが想定されます。

私もそうでした。

その中で、講義時間や問題集は移動時間やちょっとしたスキマ時間にゲーム感覚で進められるため、勉強にとりかかるまでの心理的なハードルは少なかったと感じました。

4月~9月の講義は移動時間で消化し、オフィスや自宅で問題や過去問を解くというスタイルでした。

またAIカリキュラムで自分の学習できる時間帯や曜日を選ぶと、カリキュラムを自動生成をしてくれたのは素晴らしい機能だと感じました。

作成されたカリキュラム通りに進めていくことが日々の勉強のベンチマークになりました。

またAI学習機能として、間違った問題だけを抽出してくれる機能があります。

私は時間の関係上、問題集は1回しか解かなかったため使用しませんでしたが、繰返し学習するためには良い機能だと思いました。

■ 改善点

9月末までメイン教材のスタディングと日建学院の模擬試験以外は、手を出す予定は全くありませんでした。

というのも、試験勉強は教材をどんどん絞っていくのがセオリーです。

中途半端に手を出すのは消化不良になるためです。

実際にスタディングの教材でも、ポイントを集約していく過程で重要性を判断し回転する量をどんどん削っていきました。

ところが、実際に模擬試験を解きだした9月末に、調べものをしている中で吉野塾の吉野先生のYoutube動画に出会いました。

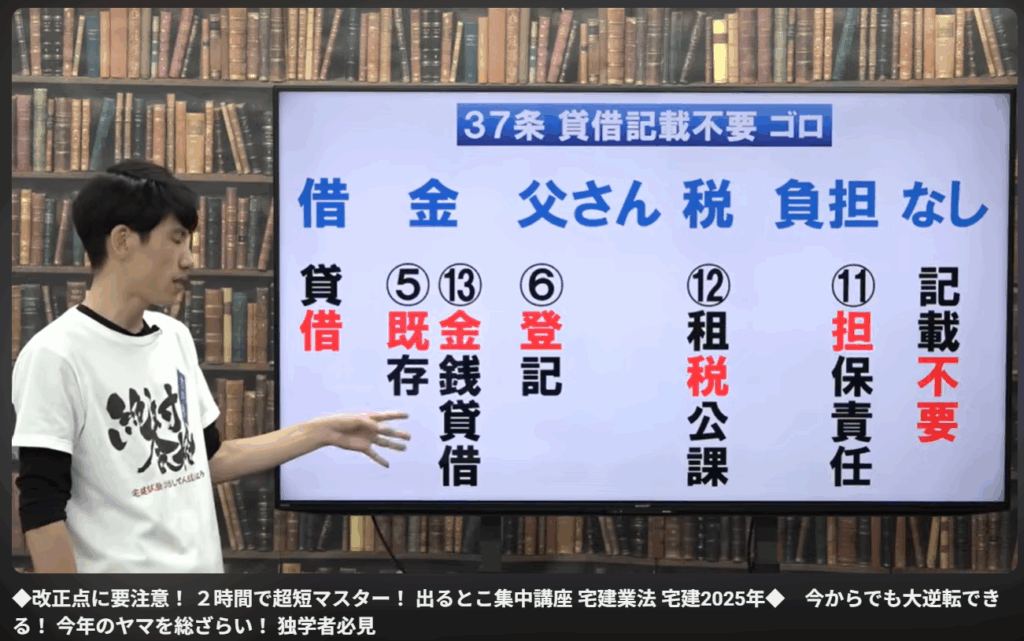

ここで、スタディングで紹介されていない暗記のゴロや、解法テクニックもかなり豊富に紹介されていたことを知りました。

そのため直前期に方針転換を決断しました。

消化不良にならない程度に、吉野塾の模試やYoutube動画(直前まとめ講義を中心)を受講しました。

また頻出論点はどうしても暗記に頼らざるを得なくなります。

スタディングは暗記のゴロの紹介はかなり少ない(ほぼ無い)のと、解法テクニックが少ないのは課題でした。

その点は吉野塾の講義や自分で生成AIでリサーチをかけたり、自作でゴロ作ってカバーしました。

加えて、スタディングのテキストは、試験対策上の強弱が分かりづらかったです。

例えばAランク、Bランク、Cランクと言ったランク付けも無いですし、〇〇年の試験に出たという記述もありません。 (多少、文章の中に言及されていることはありますが、ほぼありません。)

また資格試験の特性上、改正論点は要注意になりますが、改正論点の強調も不足していました。

この点は講義の中で口頭説明はもちろんあるのですが、もう少しテキストベースでも展開してほしかった点です。

私は基本的に問題集や過去問を解きながら、ポイントを集約していったので自然と強弱をカバーできましたが、ここは注意点です。(今後改善される可能性はあります)

あと言葉の定義づけが微妙でした。

例えば、テキストで借地権の更新事由の記載は、

「契約事由が原則ですから、合意によれば建物が無くても、更新されます」

と記載されています。

他校の模試を受講して分かったのですが、他校だと、

「合意請求」

として定義づけし、意味を記載していました。

このようなことが他にもテキストで散見されました。

・定義→意味

・文章ではなく箇条書き

のように展開してくれれば記憶の定着も良くなるのですが、若干このあたりは整理されていないように感じました。

私は過去問・模試→テキストに戻るスタイルでしたが、

過去問に出ている論点も、テキストには記載されていない箇所がよくあるように感じました。

ただし、ここはなんでもかんでもテキストに詰めると分量が多くなりすぎます。

スキマ時間に進めたりコンパクトにまとまっているのがスタディングの良い点でもありますし、運営側が試験の重要性から除外している可能性もあります。

ここは好みが分かれそうです。

私は少なくとも過去問に出た点については網羅的にアップデートしてほしいなと思いました。

全体感としてはポジティブで、メイン教材として使用し合格できたのことと、コスパは圧倒的です。

講義・問題集・13年分の分野別過去問・模擬試験が総額3万円を切るコストで手に入るのは素晴らしいです。

総合するとスタディングは おすすめ度は5段階で3です。

6.模試の点数推移

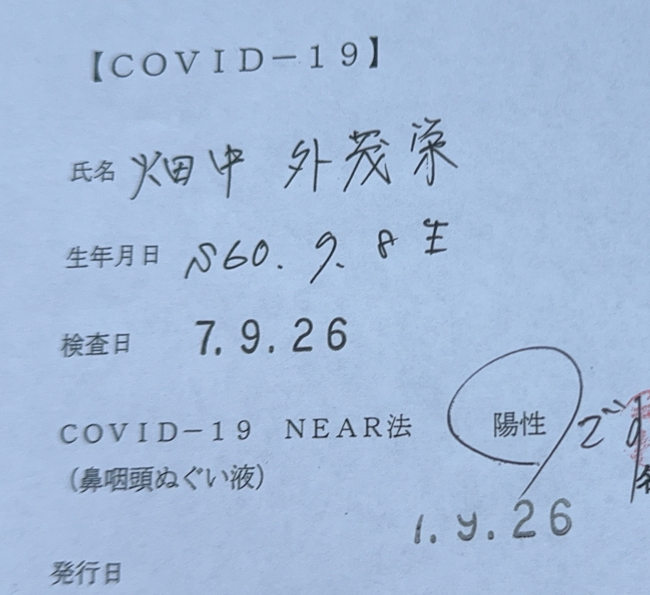

9月26日に、コロナに感染してしまい、期限付きの仕事に影響が出てしまいました。

期限付きの仕事を優先した結果、数日まともに勉強時間を確保することができませんでした。

ここで当初の計画が遅れてしまいました。

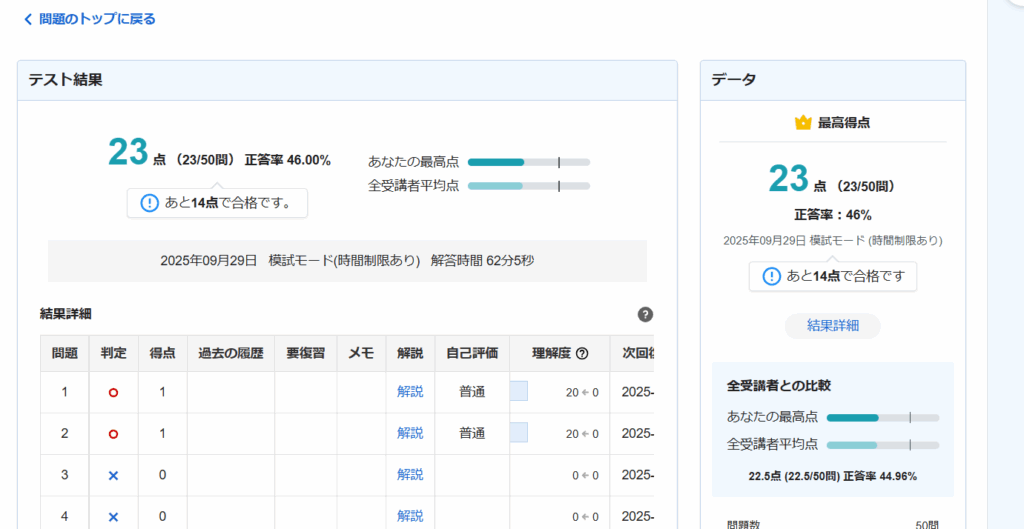

その状態で直後に受けた9月29日のスタディングの模試(初見)は23点でした。 スクショ参照。

これはなかなかひどい点数でした。

コロナ明けだったとはいえ、50%の正答率を切っていました。

ここからスパートをかけました。

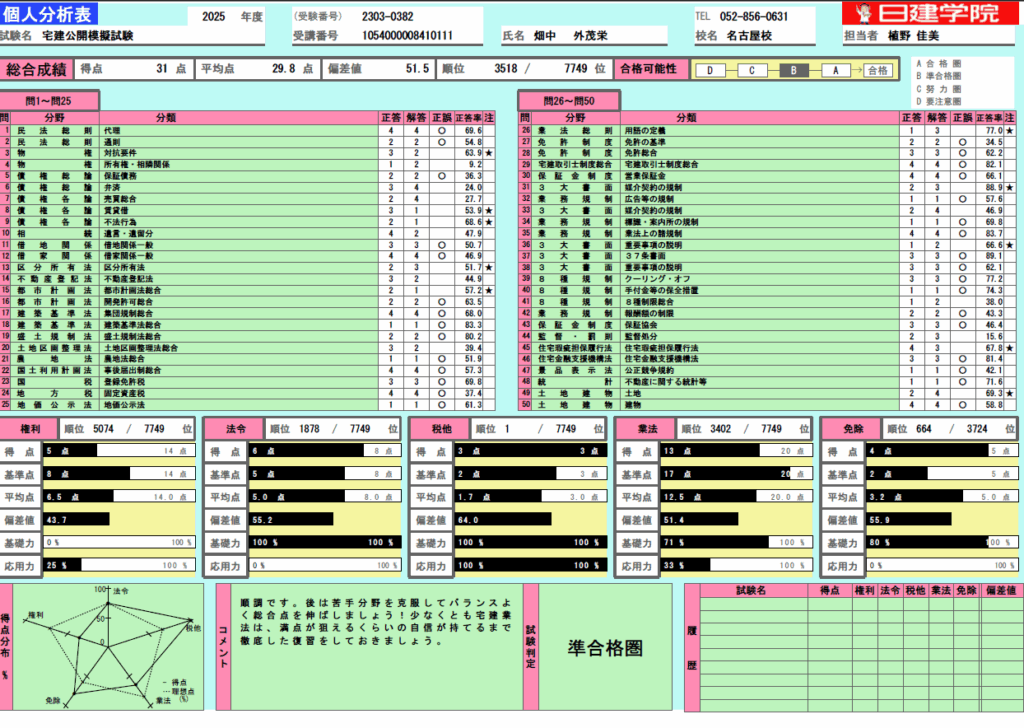

続いて、10月5日受験した日建学院の模擬模試では初見で31点でした。 スクショ参照。

この時点で、権利関係が5/14と全然だめでした(ノД`)・゜・。

その他の分野は割と悪くない所感でした。

ポジティブなことが分かったのは、コロナ明けでボロボロだったにも関わらず、全体の順位は半分より上という位置づけがわかりました。

このまま学習を続ければ大丈夫という確信が出ました。

続いて、10月上旬に受講した吉野塾の模擬試験は、

・フリー(無料)模試 Greeen 初見で32点(目標点は38点)

・ワンコイン模試 Navy 初見で34点(目標点は35点)

・ワンコイン模試 White 初見で34点 (目標点は36点)

と 徐々に点数は上がっていきましたが、いずれも目標点数を超えることができませんでした。

つまり、合格までに初見の模試で目標点数は一度も上回ることはできませんでした。

模試の目標はあくまで弱点の把握と補強のため、点数自体は気にせず、学習を続けていました。

なお、外部模試は必ず1回は受験したほうがいいと思います。

スタディングはオンラインのため、本番環境では受講できません。

外部環境の本番試験の想定で、外部の模試は1つだけ(日建学院)は受講しよう思っていました。(できれば2回受験したかったのですが、時間の都合上できませんでした)

私は直前期にコロナに感染しましたが、本番直前にインフルエンザやコロナに感染することもあるでしょう。

本番をベストな体調や確実な状態に仕上げられるか保証はありません。

そのためにも、仕上がっていない状態でも模試は必ず受けるべきです。

また、宅建が終わったあとに各資格学校の解答速報でも、2問正解の解答が割れていました。

別の国家資格になりますが、私が会計士試験の短答式試験に合格したときも同様に解答が割れることがありました。

どんな国家試験でも、資格学校の間でも解答が割れるような問題が、本番には出てしまうのです。

そういった意味でも、模試で正解すべき問題・正解しなくてもいい問題を見極めたり、難問に直面したときのメンタルケア(平静を保つ)として受験したほうがいいと思います。

練習の模試で諦める人は、本番でも諦めます。

練習は本番のようにやり、本番は練習のようにやりましょう。

7.本番の所感

直前になって、SNSなどでいろんな情報を目にしました。

「点数が取りやすい法令と宅建業法はほぼ8割~9割近く取る」

「権利関係の民法は難しいため、定番論点だけ多少点を取れればOK。」

「民法は難しいから、解く順番を50問目→1問目と逆に解いていく」

「テキストは読まずに、過去問だけでOK」

こういった情報が定説として流れていましたが、上の定説はすべて無視しました。

得点源の法令や宅建業法も、本番では9割は無理だろうと思っていました。

なぜなら、目安の学習範囲はあるものの、設問を捻ろうと思ったらいくらでも捻ることができますし、範囲を広げれば無限になります。

基本的な論点を確実におさえていき、本番では基本的な論点を組み合わせて多少難しい問題を取りにいくほうが効率的です。

私は模試の結果からも、民法が弱点だったことは明らかでしたし、テキストを回転するときも過去問・模試に出た問題プラス周辺論点を確認していました。

基本的にはすべての分野で7割ちょいを目指すというスタイルでした。

今回本番で幸いだったのが、今まで模試でまったく民法で点数を取れていなかったのですが、なんと14点中13点も取れてしまいました。

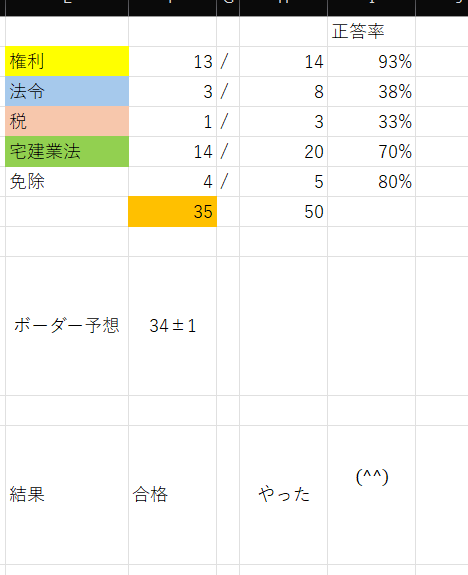

本番の結果の内訳↓

民法の神様が舞い降りてきました。

テキストや模試で基本的な論点は確認していたので、本番は結果が出て良かったです。

本番で解いている中で手応えを感じました。

普段民法で点数が低かったため、あとは法令と宅建業法を普段通りにやれば、ボーダーに届くだろうと思いながら、法令を解き始めます。

ところが、民法の神様が舞い降りた直後に、法令の死神が容赦なく襲い掛かってきます。

法令が3問しか取れませんでした・・・

宅建業法も14問で、7割の正解率でした。

結果、民法で稼げたのですが、法令と宅建業法が足を引っ張ってしまうという結果になってしまいました。

これは予想外でした。

また令和7年度は、個数問題(正解率が下がる)が増加したため、前年度よりも難しく、時間がかかってしまった傾向になりました。

このようにいきなり試験の傾向が変わることもあります。

さきほど紹介したような、

・民法を最初から捨てる、勉強しない

・50問目から解き出す

このような方は今回かなりきつかったのではないかと思います。

何か偏った方法ではなく、王道の勉強スタイルだと大事だと実感します。

結果、初見の模試でも35点は一度も取れたことはありませんでしたが、

本番で35点を取ることができました。

8.もし時間を戻せるなら

当初9月末ですべてのカリキュラムを終える段取りを組んでいて、その通りで進めていきました。

もし時間を戻せるなら、7月末までにはカリキュラムを一通り終えて、8月以降は外部の模擬試験を適度に挟みながら計画を修正します。

私は時間の関係上、メイン教材のスタディングは9月末で終わりましたが、

途中コロナに感染したり予想外のことも発生しました。

やはり計画はズレることを前提で、余裕を持って取り組むことが大切ですね。

9.合格後について

合格はゴールではなくスタートです。

知識は使ってナンボ、実務でこそ生きてきます。

私も早速、実務の中で活かして価値提供していきます。

最後に

働きながら、育児をしながら、限られた時間で宅建に挑戦する人は多いと思います。

私も仕事と育児をしながらの挑戦でした。

途中コロナにも感染しました。

ですが、不利な条件を出したらキリがありません。

与えられた環境、限られたリソースの中で、

決めたら、やり切るしかありません。

今回は判明した結果ですが、今回の宅建試験は申込者数が30万6千人に対して、実際の受験数は24万5千人だったようです。

実に6万人以上の方は、申込をしたのにも関わらず受験をしていないのです。

簡単は試験では決してないですが、本番当日、受験地に向かうだけでも合格するテーブルには乗っています。

完璧な学習計画でなくても、王道を外さず継続できれば、十分戦えます。

受験される方の参考になれば幸いです。

来年挑戦する方、合格をぜひつかみ取ってください。

公認会計士・税理士

畑中 外茂栄